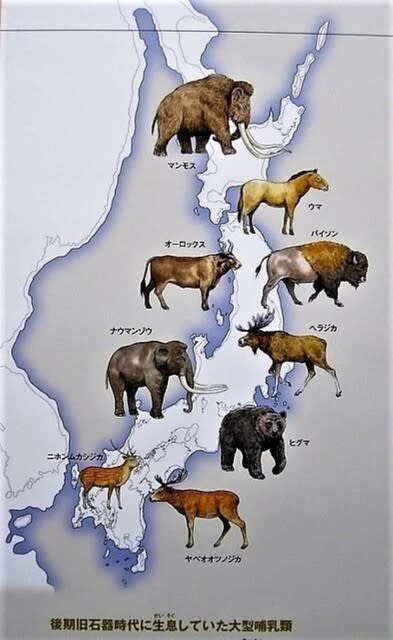

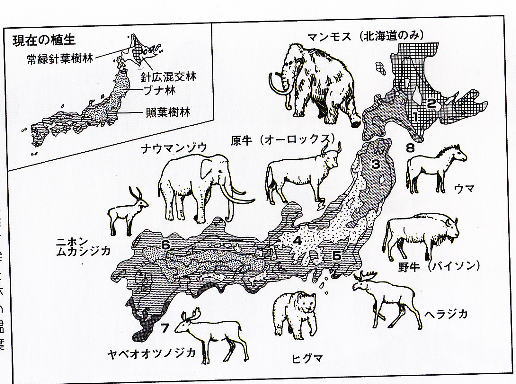

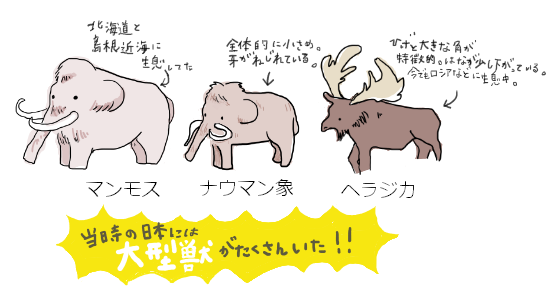

これにより日本列島にも旧石器時代が存在することが分かりました。 矢出川遺跡 長野県野辺山高原にある遺跡。 標高はなんと1340mという高地です。 ここでは日本で初めて細石刃と呼ばれる小型石器を発見されました。 翠鳥園遺跡 大阪府羽曳野市にある遺跡。 近鉄南大阪線古市駅からマンモスやバイソンなどの北方の動物たちは、陸づたいで北海道へやってきました。 旧石器時代の生活 寒冷な環境では、食料にできる植物がとても少ないことから、このころの人びとは、狩りで得た獲物をおもな食料にしていたと考えられます。 遺跡から見つかる石器には、槍の先、毛皮や革の加工に使われる掻器(そうき)、切ったり削ったりする削器(さっき)、骨Tel 〒 岡山市北区内山下

調べてみよう 生活文化 食 食べ物 と 食べかた 全国こども考古学教室

旧石器時代 狩り 動物

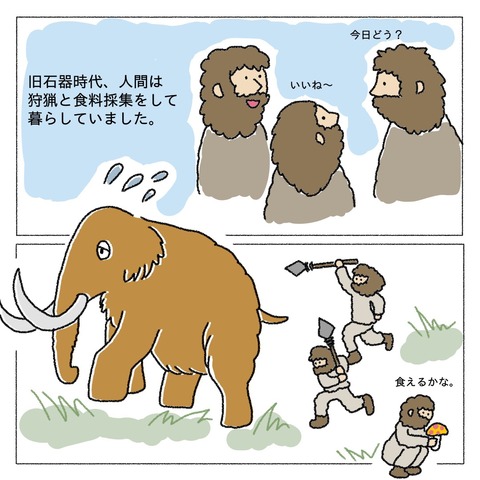

旧石器時代 狩り 動物- 旧石器時代とは、文字通り石器を用いて、 人類が狩り主体で暮らしていた時代 です。 世界規模では約0万年前~1万年前までの広い時代を指し、前期(0~30万年前)・中期(30~3万年前)・後期(3~1万年)の3つに区分されています。Ii旧 石器時代の生業 1ナ ウマンゾウ・ヤベオオツノジカと旧石器人 後期旧石器人は,ナ ウマンゾウやヤベオオッノジカを 狩りして生きていたと推定されているこ の考えのもと になったのは,長 野県信濃町の野尻湖での長期にわたる

Adeac アデアック デジタルアーカイブシステム

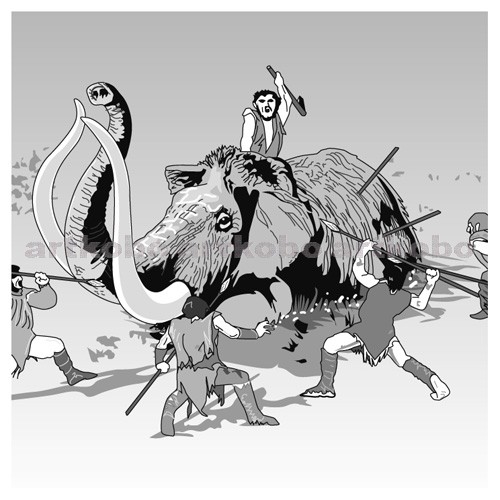

ナウマンゾウと「氷上回廊」 ダイナミックな旧石器時代の物語 ナウマンゾウ狩りをする旧石器人たちをイメージしてつくられた兵庫県立考古博物館の展示。 丹波・七日市遺跡での発掘調査の成果がもとになっている=兵庫県加古郡播磨町で 氷河時代1.旧石器時代 今から2万4千年前には、十勝で人が暮らしていまし た。「旧石器時代」にあたります。 旧石器時代とは、「石器(石を割るなどして作った道具)」 を使い、一方で、「土器(粘土を焼いて作った器)」を使 わない時代です。十勝の旧石器時代は、1万年以上続き ます。 「石槍」とは、 柄 (え) (棒のこと)の先につけて動物を突くもので、狩りをするための道具です。 現在のようにお米を食べて暮らすようになってからまだ3000年もたっていないと言われており、旧石器時代や縄文時代の人々は動物を捕って食べる 狩人 (かりうど) でした。

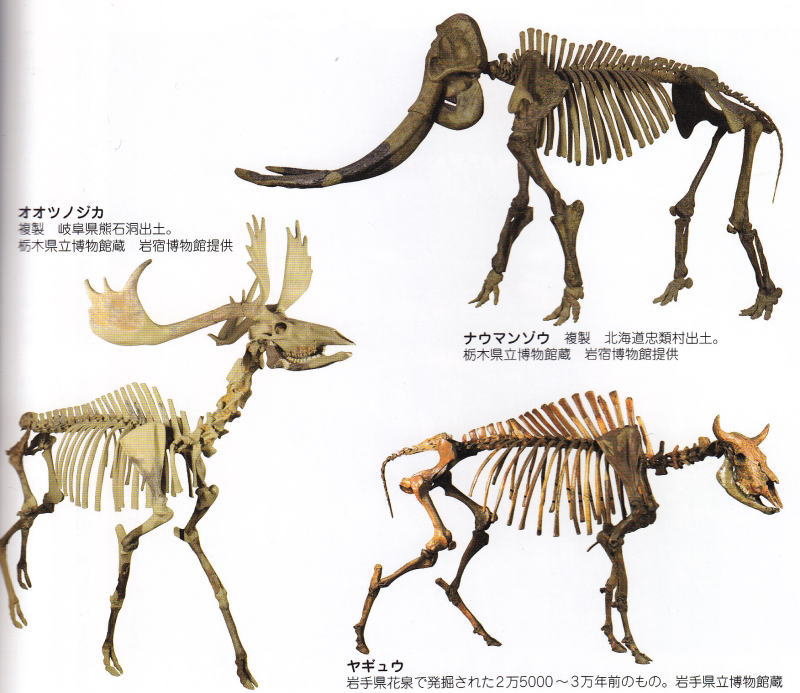

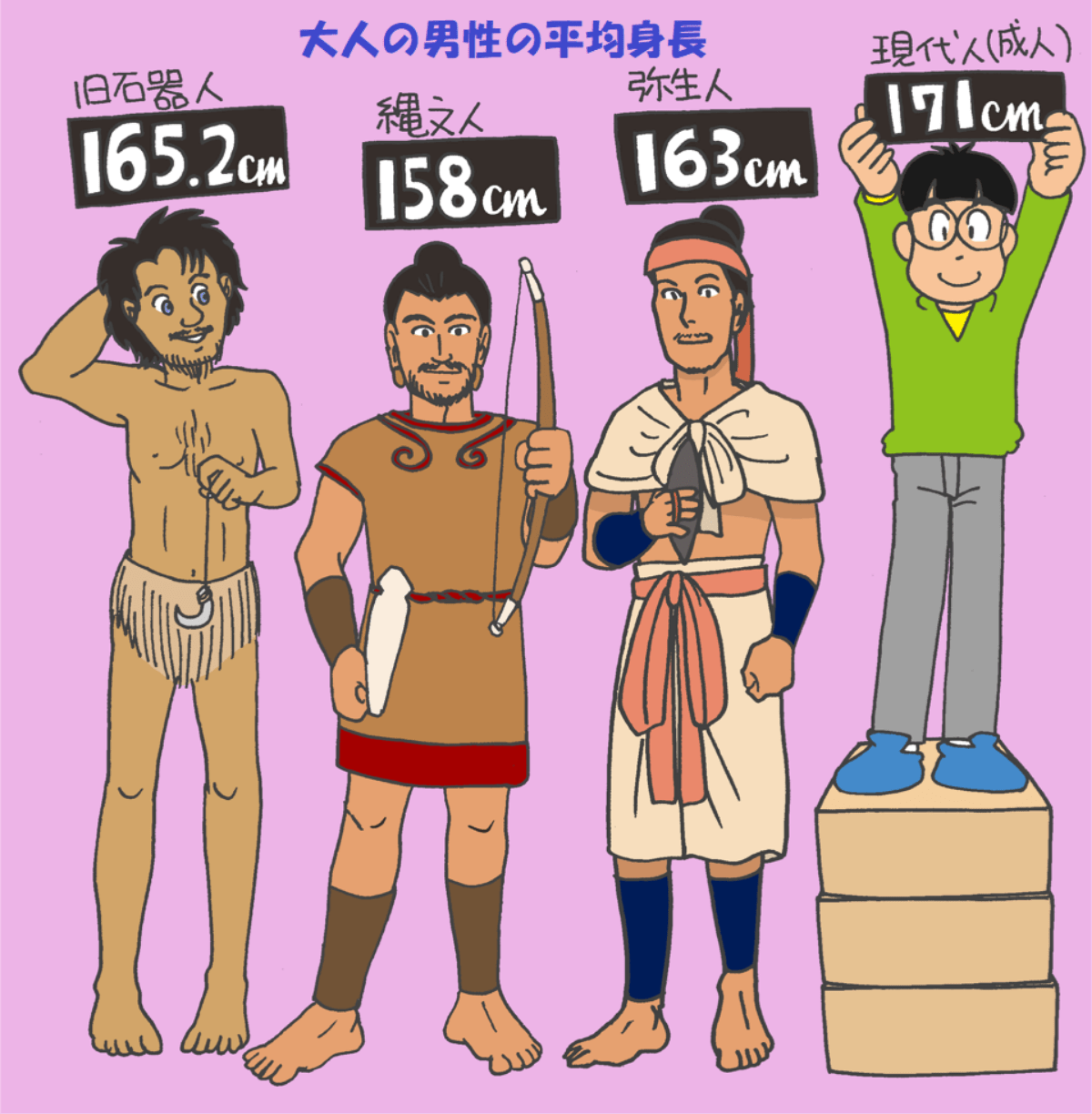

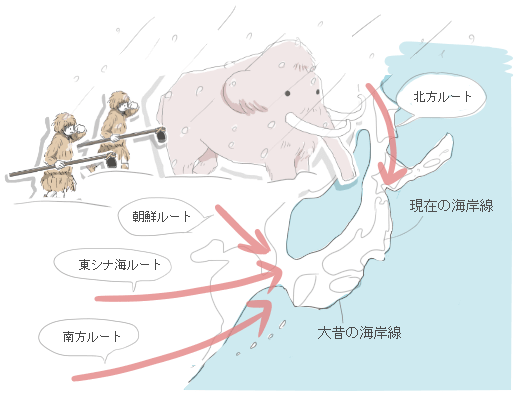

こども歴史教室 旧石器時代(狩りをする人々) 日本がまだ大陸と陸つづきであった氷河時代にナウマンゾウやオオツノシカなどの動物をおいかけて、大陸から狩人たちがやってきました。 まだ土器もなく、石をわってつくったナイフやヤリなどを使い自然環境の変化,大形獣の絶滅と人類の狩猟活動との関連,縄文時代の始まりの問題を論じるには,加速器質量分析 (AMS)法の導入により精度が高くなった 14 C年代測定値を較正して,自然環境の変化と考古学的資料とを共通の年代枠でつきあわせて議論すべきである後期更新世の動物を代表する大型動物のうち,ナウマンゾウやヤベオオツノジカの狩猟と関連すると推定さ 後期旧石器時代(紀元前年~前年) 後期旧石器時代 ( 氷河時代 )の古日本人の体格についてですが、その前に古日本人が日本列島に到達する以前の、古日本人の移動経路を知っておかなければなりません。 まず現在の古日本人の先祖は y染色体ハプログループd は7万3000年前

旧石器時代、人々の食糧となったのは、ナウマンゾウ、オオツノシカなどの大型動物でした。 長野県北部の 野尻湖 は、ナウマンゾウが発掘されたことで有名な湖です。旧石器時代には、ナウマンゾウ・ヤギュウ・オ オツノジカなどの大型獣が多数生息し、主な狩 りの対象であった。 大型獣は、l頭捕まえること で大量の肉が手に入るほか、道具の材料とな る骨や角、さらには毛皮も手に入り、当時の 人々にとっては大変重要な「資源」で、あった。 がたせっき 狩りの道具は、鋭い刃を持つナイフ形石器・ せんとうき さいせきじん💛旧石器時代とは: 前・中・後期の3つで、後期がサピエンス やっと本日の本題の石器の話に入ろう。 旧石器時代の遺物は石器と骨で、他は腐って残らず。また、前・中・後期の3つに分けられる。 ①.前期旧石器時代:原人。自然石利用。礫石器(れきせっき)と言う。 最古は260万年前頃

原始から弥生時代まで日本の歴史をざっくり解説 土器 弓矢の発明 精霊を信じる風習etc 歴史ロマンに 縄文 弥生がこんなに面白いとは

中学歴史 四大文明 旧石器時代の定期テストの要点 Examee

石器時代を石器の製作法のいかんによって、旧石器時代、中石器時代、新石器時代に三分した場合の最古の時代をいう。 old stone ageあるいはpaleolithic ageの訳語。石器時代とは、器具の材料に主として石が使用された時代という意味ではなく、冶金(やきん)術が発明・採用される以前の時代のこと旧石器時代の洞窟 人の歴史において始めての住居は我々の祖先の生活についてたくさんの情報を提供してくれます。 動物の皮 先史時代の人は狩りで捕まった動物のすべての部分を利用していました。動物の毛をきれいに洗って乾燥した後、主に衣類、履物やブランケットを作りました。れは、大型動物の狩猟です。 日本人は旧石器時代すでに、「ナウマンゾウ狩り」を、行なって いました。ナウマンゾウ1頭を仕留めると、50人の1ヵ月の食糧 が確保できるのだから、必死なのです。ただしそれは、少人数

Dawn Of Man マンモスを狩り 弓を作る 3 Rts 実況 Youtube

新石器時代

旧石器時代の終わり1万5千年ほど前から、寒 冷な気候から徐々に暖かくなり、野山も針葉樹林 から、ブナ・ナラ・クリなどの落葉樹林に変わって いきます。狩りはシカやイノシシのほか、キツネや タヌキ、ウサギなどの小動物が対象となり、新しい 狩りの道具として石鏃を用いた弓矢が発明 日本の旧石器時代 岩宿遺跡の発見まで日本には旧石器時代はなかったとされていたが、この発見により日本にも旧石器時代があったことが確認された。 大昔の日本辺りでも打製石器を使った人類による狩りの暮らしがあったという事ですね 動物の骨でいうと 野尻湖のナウマン象も有名旧石器時代 の人 約2万年前はどんな世界? 人間が主に石の道具を使って、動物 彼らが手に持っているヤリは狩りの途中でこわれてしまいました。 旧石器人はたき火のまわりで新しい石器をつくってヤリをなおし、食事をしました。 そして狩りを続けるために立ち去って行きました。

/carnac-59aeec2d0d327a0011daa77b.jpg)

中石器時代の狩猟採集民が起源の植物と動物の家畜化

忘れへんうちに avant d oublier 島根県立古代出雲歴史博物館 隠岐の黒曜石

縄文時代では、 土偶 どぐう が作られていた;旧石器時代の食事 寒かったこの時代、木の実などは少なく、主な食料は動物の肉だったと考えられ ます。発掘された遺跡から、ナウマンソウやオオツノシカなどの大型の動物を狩っ て食べていたことがわかっています。旧石器時代には、現在の「ナペ」の弓矢 ゆみや や 釣 つ り針などより 加工 かこう が必要な石器が必要になり、 磨製石器 ませいせっき が作られるようになる;

打製石器とは 何時代に作られた 作り方や用途 種類 切れ味などの特徴 日本史事典 Com

調べてみよう 生活文化 食 食べ物 と 食べかた 全国こども考古学教室

人々は狩りや漁、採集によって食物を得て生活するようになり、新しい道具も登場しました。 例えば、動きのすばやい動物をとらえるために使われた弓矢や、表面をみがいて切れ味をするどくした磨製石器、動物の骨や角を加工した漁の道具などがあります。 採集した木の実などを煮たきして食べるために、土器が使用されました。 この時代の土器は、低温 ①旧石器時代 氷河時代、大型動物、狩りをする、移動生活、打製石器 ②新石器時代 氷河時代が終わる(約1万年前)、大型動物(ナウマンゾウ、オオツノジカなど)が減少、牧畜(動物の飼育)。 農耕、定住生活、磨製石器。土器。織物この時代は、約12,000年前を境にして旧石器時代と縄文時代との二つの時代に区分されている。 11 旧石器時代と旧石器時代人 日本列島が大陸と陸続きであった氷河時代に、今では絶滅したナウマンゾウ・オオツノジカなどの大型動物とともに人類が日本列島に渡ってきた。

Yama

中学校社会 歴史 旧石器時代から縄文時代へ Wikibooks

周縁部に刃部のある石器や動物の骨は世 界中の広い地域で中期旧石器時代以降一般 的に存在しており、これらはスクレイパー (削器・掻器)として狩猟動物の解体や皮 処理に使用された道具であったと考古学で は認められている(図1)1)。ドイツのド 旧石器時代の食事と暮らし 旧石器時代の遺跡からは野牛、ナウマンゾウなどの大型動物の骨。 ニホンシカ、イノシシ、ノウサギなどの中小型動物の骨が発見されています。 また、大型動物を解体する作業場も発見されています。 このことから、当時の

石器時代のバナー イラスト 旧石器時代 絶滅した動物 原始的な狩猟用武器のフラットスタイルのアイコン プレミアムベクター

調べてみよう 生活文化 食 食べ物 と 食べかた 全国こども考古学教室

恐竜の1億年以上の繁栄と絶滅 そして日本人の出現 後藤和弘のブログ

日本列島の旧石器時代 Wikipedia

旧石器時代人の動物資源利用

ナウマン象や大ツノジカを追う狩猟民 先土器時代 三島市

縄文遺跡を辿る 番外編

ナウマンゾウと 氷上回廊 ダイナミックな旧石器時代の物語 丹波新聞

東京国立博物館 トーハク

ひろしまweb博物館 旧石器時代の狩り

旧石器時代の狩猟採集社会を仲間と協力して生き残れ パレオ 人類の黎明 完全日本語版 3月4日発売 Broad ボードゲームマガジン

旧石器時代の定義そして日本の旧石器時代を知る 甲斐鐵太郞 新しい森の生活 新しい山麓生活 東京近郷の新しい田舎暮らし物語

広報かたの 郷土史かるた めくり

今月のお奨め書籍 教材 旧石器時代から弥生時代 少年写真新聞社のホームページ

氷河時代を舞台にしたスピンオフ Far Cry Primal が正式発表 食物連鎖の頂点を目指す究極のサバイバル Automaton

石器時代の原始人 洞窟民生 ベクターイラスト マンモスを狩る洞窟の人々が描かれた一連のキャラクター 石器時代の男性が肉を焼く 女性が服を作る 子供が遊ぶ のベクター画像素材 ロイヤリティフリー

てほろう 初代 旧石器時代 イメージ 日本生まれたて 多分まだナウマンゾウがいた頃 移動は日常 服は動物の毛皮 肉を切るのに使うのは黒曜石 狩りの道具は槍と弓矢

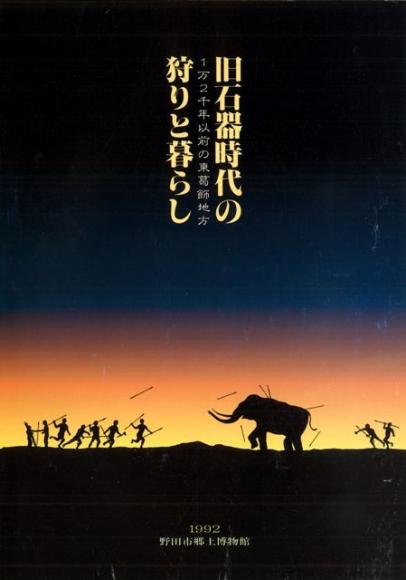

旧石器時代の狩りと暮らし 1万2千年以前の東葛飾地方 歴史 考古学専門書店 六一書房

中学受験 歴史 旧石器 縄文時代の基礎知識 忘れていませんか

Pref Kanagawa Jp

Yama

2

こどもq A 第7回 世界遺産 百舌鳥 古市古墳群 もず ふるいちこふんぐん

Junior High歴史的歴史 日本の旧石器時代と縄文時代の始まり 筆記 Clearnote

2 旧石器時代の日本列島

移動の進化を振り返る1 歩いて移動していた時代 原始 旧石器 縄文 弥生編 Maas スマートシティの事例を多数掲載 Maas スマートシティの事例を多数掲載 Mobility Transformation モビリティ トランスフォーメーション

縄文文化とは

1

旧石器時代 縄文時代 新石器時代の違い 簡単にわかりやすく解説 日本史事典 Com

講座研修室 速報展 縄文時代の石の道具

旧石器時代の定義そして日本の旧石器時代を知る 甲斐鐵太郞 新しい森の生活 新しい山麓生活 東京近郷の新しい田舎暮らし物語

中学校社会 歴史 旧石器時代から縄文時代へ Wikibooks

Web教材イラスト図版工房 S 狩猟 マンモス

石器時代のベクトルが白い背景で隔離 穴居人または隠者 マンモス たき火 先史時代に原始的なツールが高齢者 のイラスト素材 ベクタ Image

消えた縄文人

打製石器とは 何時代に作られた 作り方や用途 種類 切れ味などの特徴 日本史事典 Com

Sitereports Nabunken Go Jp

Yama

Dvd付 学研まんが New日本の歴史1 国の成り立ち 旧石器時代 縄文時代 弥生時代 古墳時代 姫川 明 大石 学 桜田真理絵 姫川 明 本 通販 Amazon

シリーズ石器時代2 石器時代の 落とし穴 遺跡 日本最古のレイアウトと線刻画 民族学伝承ひろいあげ辞典

広報かたの 郷土史かるた めくり

人類が進化の過程で手放していった 6つのサバイバルスキル カラパイア

旧石器時代 弥生時代

縄文人はかわいい動物も積極的な狩りの対象としていたのですか ナウマンゾ Yahoo 知恵袋

縄文時代の生活と暮らし 日本史講座 日本史のススメ

City Midori Gunma Jp

世界最古の釣り針発見 沖縄の旧石器時代の文化は熱い 藤田祐樹 完結編 国立科学博物館 3万年前の航海 徹底再現プロジェクト 海部陽介 国立科学博物館 人類史研究グループ長 18 09 10 投稿 クラウドファンディング Readyfor

シームレス パターン古代の岩絵は狩猟動物で原始的な人々 を示します旧石器時代の時代 洞窟壁画のベクターアート素材や画像を多数ご用意 Istock

Adeac アデアック デジタルアーカイブシステム

旧石器時代の教科書

野尻湖でナウマンゾウやオオツノジカの化石を発見 狩猟と採集の日本の旧石器時代 ロバ先生の中学歴史要点クイズ

富士市立博物館

農業の歴史 農耕の始まりをイラストで分かりやすくまとめました 暮らし方研究所

日本の歴史 Com

旧石器時代とは 酒々井町ホームページ

第一回 原始時代 先土器時代から縄文時代への移り変わり 読むだけ日本史

移動の進化を振り返る1 歩いて移動していた時代 原始 旧石器 縄文 弥生編 Maas スマートシティの事例を多数掲載 Maas スマートシティの事例を多数掲載 Mobility Transformation モビリティ トランスフォーメーション

縄文時代には どんな人間関係が築かれていたのか 縄文時代の人々の言葉 食べ物 服装 道具や遺跡 土器を学ぼう

旧石器時代の日本 日本史講座 日本史のススメ

旧石器時代の定義そして日本の旧石器時代を知る 甲斐鐵太郞 新しい森の生活 新しい山麓生活 東京近郷の新しい田舎暮らし物語

シリーズ石器時代2 石器時代の 落とし穴 遺跡 日本最古のレイアウトと線刻画 民族学伝承ひろいあげ辞典

今月のお奨め書籍 教材 旧石器時代から弥生時代 少年写真新聞社のホームページ

かんぽうno 6

中学歴史 旧石器時代 新石器時代 練習編2 映像授業のtry It トライイット

だって大変なんでしょ 縄文人がなかなか稲作をはじめない件 和樂web 日本文化の入り口マガジン

Sousouki

旧石器時代 2章 3 旧石器時代の生活 れきしぱうち

花見川流域を歩く Hanamigawa Ryuiki Wo Aruku 大膳野南貝塚 旧石器時代狩の様子

旧石器時代 四條畷市ホームページ

古代先史時代の石器時代の概念 マンモス狩猟ベクトル図 の写真素材 画像素材 Image

パレオダイエット 旧石器時代の食 について 栄養士のcolumn Vol 30 Gron グロン

旧石器時代の特徴と要点まとめ 中学受験 中学社会 Yattoke 小 中学生の学習サイト

施設写真 野牛化石 岩手県では旧石器時代の人類が狩猟したバイソン ハナイズミモリウシ の 奥州市牛の博物館の写真 子供とお出かけ情報 いこーよ

แฮชแท ก 旧石器時代 ในทว ตเตอร

こども歴史教室 旧石器時代 狩りをする人々 南陽市

絵で見てわかる 旧石器時代から縄文時代へどう移行していったのか 楽しくわかりやすい 歴史ブログ

投稿 北海道 北東北の縄文遺跡群キッズサイト Jomonぐるぐる

先史時代の動物狩りや集食の職業 古代の人々 ネアンデルタール人 ホモサピエンスが生き残っている 人類の石器時代の進化 平らな形の人類学のベクター画像 のベクター画像素材 ロイヤリティフリー

Kashikoken Jp

縄文時代の狩りに使われた道具や仕方とは 生活の道具についてもまとめてみた

この夏注目のアニメ映画 アーリーマン と縄文グルメ ヒトサラマガジン

もっと知りたい旧石器時代 きゅうせっきじだい 全国こども考古学教室

中1 中1社会 歴史 旧石器時代 縄文 弥生時代 中学生 歴史のノート Clearnote

旧石器時代の教科書

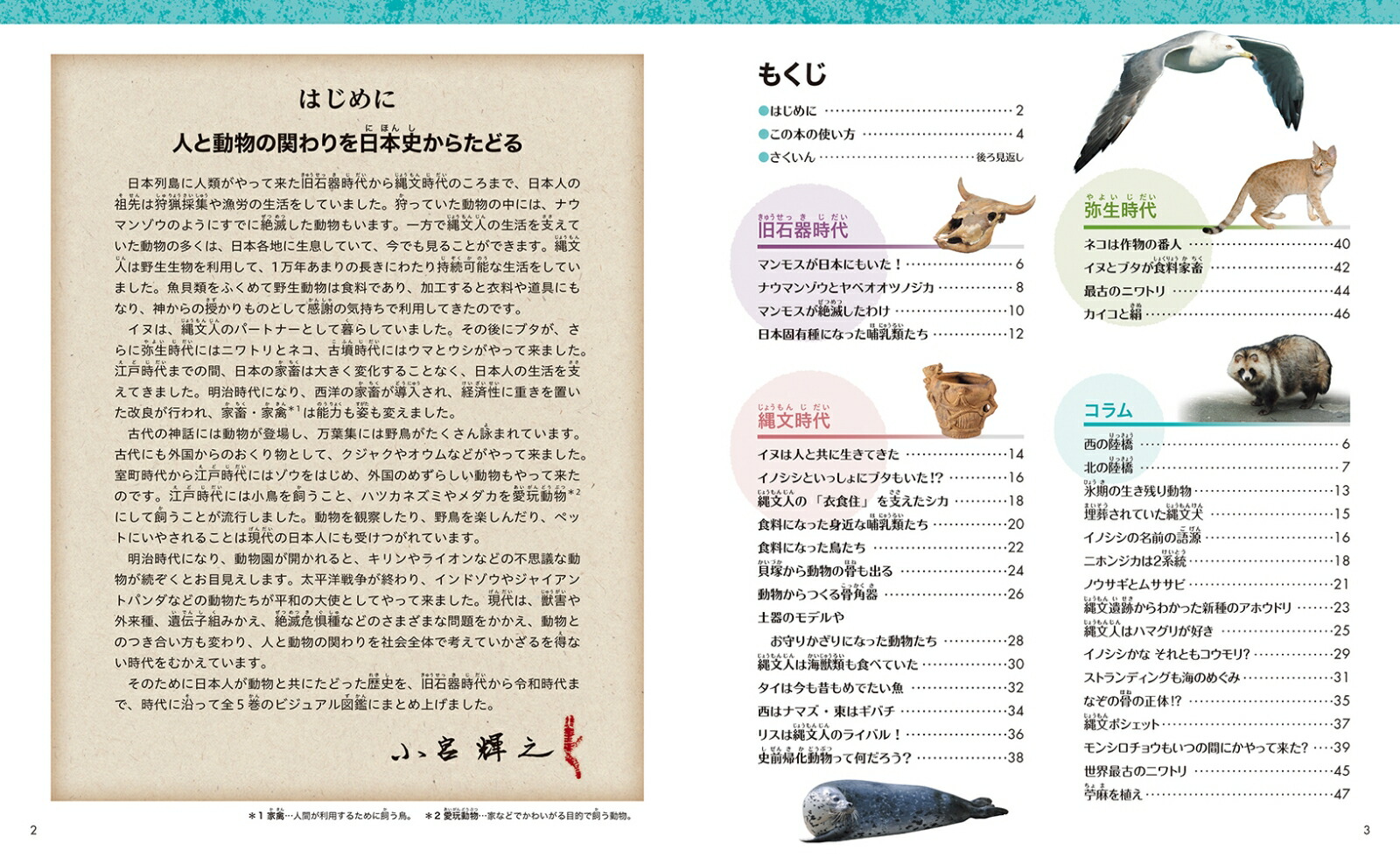

楽天ブックス 人と動物の日本史図鑑 1旧石器時代から弥生時代 小宮輝之 本

旧石器時代の日本人のノルマ いちにち ひとふで

旧石器時代 縄文時代 イメージで覚える中学受験歴史 中学受験ナビ

石器時代イラスト 無料イラストなら イラストac

1

旧石器時代とは 酒々井町ホームページ

/Laussel_Venus-5b89296d46e0fb0050423601.jpg)

ローセルのヴィーナスは豊饒 狩猟 ワイン 音楽の女神ですか

中学歴史 世界の旧石器時代と新石器時代について学ぼう 社会科ポータルサイト

わかりやすい日本史の流れ 旧石器 縄文 弥生時代 古墳時代 楽しくわかりやすい 歴史ブログ

中学歴史 日本の旧石器時代についてわかりやすく解説するよ 社会科ポータルサイト

Aucun commentaire:

Publier un commentaire